6. Raketenflugplatz Berlin

Bereits 1927 war Rudolf Nebel ein „öder Platz gegenüber der Chemisch-Technischen Reichsanstalt aufgefallen“. Er musste eine Menge Hebel in Bewegung setzen, das heißt Anfragen und Anträge stellen, Bittgänge unternehmen, Eingaben machen, Überzeugungsarbeit leisten, bis er vom Amt für Liegenschaften (formeller Eigner des Grundstücks) für symbolische 10 Reichsmark pro Jahr das Gelände pachten konnte. Nebel gibt als Termin für die „Übergabe des Geländes“ den 27. September 1930 an, was dann sozusagen die Geburtsstunde des weltweit ersten Weltraumbahnhofs wäre. Doch offizielle Akten bestätigen diesen so präzise angegebenen Termin keineswegs: „So konnte zwar mit Befürwortung des HWA per 01.01.1930 auf dem Munitionsgelände Jungfernheide begonnen werden zu arbeiten. Wegen diverser Schwierigkeiten mit Nebel kam der offizielle Vertrag mit einer Anerkennungsgebühr von 10 Mark/Jahr aber erst im Juli 1933 zum Abschluss.“ Doch erlangte dieses Munitionsgelände unter der zweifellos großspurigen Bezeichnung Raketenflugplatz Berlin in den kommenden vier Jahren, nicht nur in Berlin, eine gewisse Berühmtheit.

Der Name allerdings war sehr viel beeindruckender als die Realität. Selbst Willy Ley, der die Gründung des Raketenflugplatzes auf dem Titelblatt des Berliner Tageblatts groß angekündigt hatte, konnte davor nicht die Augen verschließen: „Um den Platz zu erreichen, mußte man zunächst eine von der Müllerstraße abzweigende Landstraße finden, der man bis zur Polizeikaserne zu folgen hatte. Gegenüber der Polizeikaserne gab es dann immerhin einen befahrbaren Schlackenweg, der in nicht ganz gerader Linie einige hundert Meter weit durch eine Mischung von kleinen Werkstätten, armseligen Einfamilienhäusern, Lastwagengaragen und Holzhütten unbestimmbaren Zwecks hindurchführte. Dann kam man an einen Drahtzaun, und hinter dem Zaun lag ein Gelände von vier Quadratkilometern. Etwa die Hälfte dieser vier Quadratkilometer war hügelig und mit einem Birken- und Ahornwäldchen bestanden, zumeist jungen Bäumen. Einige Stellen zwischen den Hügeln waren leicht sumpfig. Der Rest war mit hohem Gras bewachsen. Es gab einige Gebäude auf diesem Platz mit halbmeterdicken Wänden, und sie waren als Explosionsschutz mit dachhohen Erdwällen umgeben.“

Die massive Bauweise einiger Gebäude war dem Umstand geschuldet, dass sie bis 1918 vom preußischen Kriegsministerium genutzt worden waren.

Zunächst einmal wurde eines der Gebäude bewohnbar gemacht. Dazu wieder Ley: „Nebel und Riedel zogen dann in die beiden kleinen Zimmer ein. Der Mannschaftsraum diente als Speicher für die kommenden Wintermonate. Es stand da die Ufa-Rakete in einer Ecke und der Prüfstand der Mirak in der anderen Ecke. Eine inzwischen gebaute zweite Mirak lag auf den frischen Brettern, aus denen Regale gezimmert werden sollten. Dazwischen Holzkisten mit all den Kleinigkeiten, die zu einer Werkstatt gehörten. Und in der Mitte eine kleine Drehbank, die von irgendwoher beschafft worden war.“

Als Leiter des ersten und einzigen Raketenflugplatzes der Welt nahm Rudolf Nebel sofort die Geschäfte auf. Er ließ Briefbögen mit der Aufschrift Raketenflugplatz Berlin drucken, die er an Geschäftsleute und große Firmen mit der Bitte um finanzielle Unterstützung verschickte. Dabei zog er, was zu dieser Zeit immer Wirkung zeigte, die nationale Karte (und ging mit Fakten recht großzügig um). Das Schreiben bestand aus einem einzigen „markigen Aufruf“, wie er selbst es nennt: „Seit Jahrzehnten arbeitet die deutsche Wissenschaft und Technik an dem Raketenproblem. Endlich sind wir so weit, daß greifbare Erfolge vorhanden sind. Zur Weiterführung und zum Ausbau der Errungenschaften fehlt uns, die wir uns mit den kleinsten Mitteln bisher geholfen haben, das Geld. Das Ausland hat, in dem Bestreben, uns unsere bisherigen Erfolge zu entreißen, ungeheure Anstrengungen gemacht. Dies zu verhindern, muß jedem Deutschen am Herzen liegen. Möge jeder nach seinen Verhältnissen hierzu einen Beitrag geben, damit uns die Früchte jahrzehntelanger mühevoller Arbeit nicht entgehen.“ Das Ausland bestand 1930 genau genommen nur aus Goddard und seiner Handvoll Mitarbeiter.

Durch diesen Aufruf sowie durch einen weiteren Artikel im Berliner Tageblatt „entdeckten die Berliner“, wie Nebel schreibt, plötzlich „ihr Herz für Raketen. Lastwagen ratterten heran, beladen mit Maschinen, Werkzeugen, Materialien, Privatleute schickten Spenden, und ein kleiner Berliner Junge, neun Jahre alt, wollte sich von seinem liebsten Spielzeug, einem Werkzeugkasten, trennen, um den ’Raketenonkels‘ zu helfen.“

Durch Nebels Umtriebigkeit und Organisationstalent folgten in den kommenden Wochen „ganze Wagenladungen von Aluminium, Magnesium, Schweißmaterial, auch Rohre, Normteile, Werkzeuge, kleine Maschinen wurden von begeisterten Anhängern zur Verfügung gestellt. Die Werkstätten füllten sich mit 2 Drehbänken, 1 Fräsmaschine, 2 Bohrmaschinen und mehreren Werkbänken …“

Und Wernher von Braun fügt hinzu: „Werkzeugmaschinen, Rohmaterial und die Büroausrüstung sammelten sich nach und nach in dem Maße an, wie Nebel die(jenigen) umgarnte, die sie übrighatten und für die Verlockungen der Raumfahrt empfänglich waren. Das ging so weit, daß Nebel es zum Geschäftsprinzip erhob, niemals etwas zu kaufen, selbst wenn das Geld zur Verfügung stand!“

Auch Arbeitskräfte kamen, ohne Anspruch auf Lohn zu erheben. Die Große Depression, die 1929 (zwei Wochen nach der Uraufführung von der Frau im Mond) mit dem New Yorker Börsenkrach in den USA begann, trieb seit 1930 die Arbeitslosenzahlen im Deutschen Reich in bis dahin ungekannte Höhen. Daher meldeten sich Arbeitslose in Scharen auf dem Raketenflugplatz:

„So mancher Zeichner, Elektriker, Blechschlosser und Mechaniker war nur zu glücklich, in einem unserer Häuser mietfrei wohnen zu können und in Übung zu bleiben.“ Die Möblierung der Wohnungen stellte das Wohlfahrtsamt in Charlottenburg, für die Verpflegung gewann Nebel die Siemens-Lehrküche, die für jede Mahlzeit nur 15 Pfennig berechnete. Mit Benzin und Öl für das Nebel’sche Auto, mit dem die Transporte bewerkstelligt wurden, sorgte die Royal Dutch Shell, „weil“, so von Braun, „die Raketen schließlich neuen Bedarf für ihre Produkte schaffen würden“.

Natürlich wurden auch jede Menge Kübel von Hohn und Spott über die Raketenleute um Rudolf Nebel gegossen. So meinte ein Journalist zum Namen: „Noch haben sie keine Raketen, aber schon einen Raketenflugplatz.“ Was Nebel in zahlreichen Gesprächen und Interviews für Zeitungen oder den Rundfunk stets konterte mit der Bemerkung, dass „das Gelände am Tegeler Weg kein Flugplatz für Raketen sei, sondern ein Flugplatz zur Erforschung des Raketenfluges“. Eine andere Zeitung beleidigte die Raketenenthusiasten einmal als „die Narren von Tegel“. Aber Nebel gewöhnte sich „nach der ersten Verärgerung“ an die Injurie und verstand sie bald als eine Ehrenbezeichnung.

„Es unterliegt keinem Zweifel“, meint Wernher von Braun, „daß unser Unternehmen sich in der Hauptsache auf Optimismus und Wunschdenken stützte, was uns allerdings nicht hinderte, recht beachtliche Fortschritte im Entwurf von Raketenmotoren und in Erfahrungen mit ihnen zu machen. Nun mußten wir allerdings noch unsere erste Rakete in die Luft bringen …“

Das gelang Klaus Riedel in Abwesenheit Nebels im Mai 1931. Denn Rudolf Nebel war wieder einmal in großem Stil auf Promotionstour: Auf einer Verkehrsausstellung in Kiel gelang es ihm, mit der Ausstellungsleitung ein Abkommen zu schließen, das es ihm erlaubte, „eine Raumfahrtausstellung aufzubauen, und … dafür als Entschädigung die ansehnliche Summe von 2000 Mark zu bekommen. Aus Berlin brachten wir ganze Wagenladungen von Demonstrationsmaterial an die Ostsee, installierten am Messegelände einen Raketenprüfstand, das Modell einer bemannten Raumstation und das alte UFA-Raketenmodell. Ich warb in zahlreichen Vorträgen für den Verein für Raumschiffahrt und hatte die Absicht, als Höhepunkt der gesamten Werbeaktion die erste Flüssigkeitsrakete in Kiel zu starten.“

Das wurde ihm jedoch durch den lokalen Polizeipräsidenten verboten, eine Entscheidung, die er im Nachhinein für gerechtfertigt hält, „denn es sollte sich bald herausstellen, daß unsere ersten Flüssigkeitsraketen, die ja noch nicht gesteuert werden konnten, kreuz und quer durchs Gelände flogen. Auf der Kieler Ausstellung, zu der sich täglich Tausende von Besuchern drängten, wäre es unmöglich gewesen, eine Garantie dafür zu übernehmen, daß niemand dabei verletzt wurde.“

Mit Klaus Riedel vereinbarte er, dass dieser die Mirak 2 weiterentwickeln und nach Abschluss der Arbeiten auch einen Startversuch unternehmen solle. Er selbst wollte bis zum Ende der Ausstellung in Kiel bleiben. „Während ich in Kiel“, schreibt er, „einen Vortrag nach dem anderen hielt und prominente Besucher durch die kleine Weltraumausstellung führte, gelang Riedel in Berlin die Premiere. Er hatte die Mirak 2 fertiggestellt und probierte sie am Himmelfahrtstag [14. Mai] aus.“ Eigentlich hatte Riedel nur das Triebwerk der Rakete, die in einem Startgestell aufgehängt war, zünden wollen. Doch dann stieg die Rakete, zunächst von den Steigschienen des Gestells stabilisiert, in die Höhe, bis bei etwa 20 Meter eine Brennstoffleitung brach und die Rakete zurücksank.

Einige Tage später wurde die gleiche Rakete noch einmal gestartet, gewann ein paar Meter mehr an Höhe, wurde bei der abschließenden Bruchlandung aber irreparabel beschädigt. Eine neue, leicht modifizierte Mirak-2-Rakete wurde gebaut; sie erreichte eine Höhe von 500 Metern. Danach wurden „drei weitere Raketen vom Typ Mirak 2 gebaut“, so Nebel. Alle wurden mehrfach erfolgreich gestartet, was möglich war, weil man es mittlerweile geschafft hatte, die ausgebrannten Raketen an Fallschirmen zurückzuholen. Noch während der Versuche mit der Mirak 2, denen zunehmend mehr und mehr Zuschauer beiwohnten, konstruierten Nebel und Riedel bereits die Mirak 3; das erste Versuchsexemplar erreichte schon 1.000 Meter Höhe und flog mehrere Kilometer weit. So wurden auf dem Raketenflugplatz Berlin die Raketen nach und nach verbessert, bis sie schließlich einen Schub von knapp 200 Kilogramm und eine Höhe von rund 1.500 Metern erreichten.

Aber es war abzusehen, dass das Grundprinzip der Miraks nicht mehr sehr viel weiterführen würde: Der Raketenmotor nämlich lag oben, was die ganze Konstruktion verkomplizierte und sie außerdem prinzipbedingt kopflastig machte. Dem Ingenieur Nebel konnte diese grundsätzliche Schwäche der Miraks kaum verborgen geblieben sein. Der Raumfahrt- und Raketenenthusiast Nebel, der ständig die Werbetrommel rührte für seine Sache, der eine beinahe magische Fähigkeit an den Tag legte, Menschen, von denen er sich (materielle oder finanzielle) Unterstützung erhoffte, für seine Zwecke einzuspannen, indem er ihre Schwächen zwar ausnutzte, aber immer zu beiderseitigem Nutzen – dieser Enthusiast in Sachen Raketenflug weigerte sich aber geradezu, die offensichtlichen Schwächen der Konstruktion zur Kenntnis zu nehmen. Ein Gutteil der Narren von Tegel besteht daraus, die Miraks als Erfolgsgeschichte ohne jeden Fehl und Tadel darzustellen.

Anders (natürlich) der 20 Jahre jüngere Wernher von Braun, der später bemerkte, dass der Grund für das Konstruktionsprinzip der Miraks „nicht etwa ein besonderes Vertrauen zu dieser besonderen Gestaltung war. Es war eher eine Unterwerfung unter Nebels Hang zur nützlichen Verwendung des Materials, das er umsonst in die Hände bekommen hatte. Trotzdem diskutierten Raketen-Fachblätter lang und breit über Dinge wie den Einfluss des entworfenen Bugantriebs auf die Stabilität. Tatsächlich hatte Nebel eine Kiste Aluminiumrohre erworben, umsonst wie gewöhnlich, deren Durchmesser jede andere Konstruktion ausschloß als die, bei der der Motor die Tanks an den Speiseleitungen zog [also oben lag].“

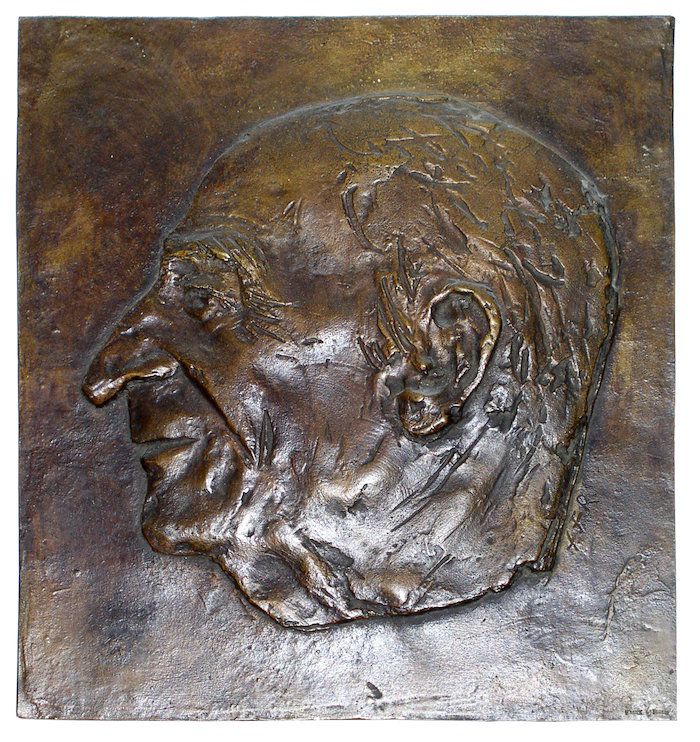

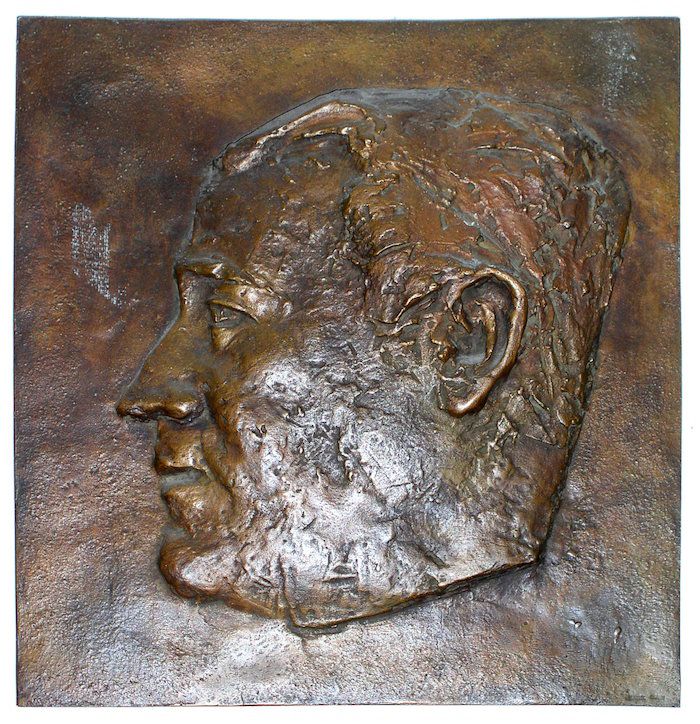

Als von Braun Anfang 1930 dem Verein für Raumschiffahrt beitrat und damit Rudolf Nebel erstmals begegnete, war er 17 Jahre alt. Qua aristokratischer Geburt und (mütterlicher) Erziehung verfügte er über ein beträchtliches Maß an Selbstsicherheit und guten Manieren. Sein Vater, Magnus Freiherr von Braun, ein „deutschnationaler Antidemokrat, der aus seiner Ablehnung der Weimarer Republik keinen Hehl machte“ (wie Johannes Weyer schreibt), hatte es irgendwann aufgegeben, seinen Sohn Wernher zu einer „passenderen“ Karriere zu bekehren; er warf seinem Sohn zwar keine Steine in den Weg, ließ aber jedes Verständnis für sein technisches Interesse vermissen. Es war ausschließlich Wernher von Brauns Mutter, Freifrau Emmy von Braun (eine Geborene von Quistorp), die dem zweifellos anstrengenden mittleren von drei Kindern die gebührende Aufmerksamkeit schenkte: „Er war“, erinnert sie sich, „wie ein trockener Schwamm und nahm jede Spur von Wissen begierig auf. Seine Fragen nahmen kein Ende.“

Wernher von Braun war gewiss kein Revolutionär, keiner, der mit Traditionen brach, nur weil sie ihm gerade nicht zupass kamen. Für seine Verhältnisse ging er in seiner jugendlichen Revolte schon maximal weit, indem er mit dem ihm väterlicherseits vorgezeichneten Weg – Politik, Verwaltung oder Militär – brach. Er folgte dem Weg, den nur seine Mutter von Anfang an unterstützt hatte: dem des Bastlers, Tüftlers und Praktikers, dem aber auch Feinsinniges nicht fremd war. Literatur war genauso selbstverständlicher Teil seiner Welt wie klassische Musik oder die Freunde, mit denen er herumhing oder, häufiger, allerlei Schabernack trieb, an dem meist, manchmal auch buchstäblich, irgendeine technische Spielerei hing.

Mit Theoretischem scheint er sich in seiner Kindheit nicht gern abgegeben oder sich auch nur interessiert zu haben, was seine anfangs schlechten schulischen Leistungen in Physik und Mathematik erklärt. Vielleicht war das aber auch nur ein verquerer Versuch, sich als Kind wenigstens in einem Punkt von seiner Mutter, zu der er zeitlebens ein enges Verhältnis pflegte, abzugrenzen. Denn Emmy von Braun war nicht nur ein Feingeist in Sachen Musik, Kunst und Literatur, sondern zeigte auch Interesse an den Naturwissenschaften, die sich zu ihrer Zeit ja stürmisch entwickelten.

Über tiefere Einsichten verfügte sie beispielsweise auf dem Gebiet der Astronomie, und als quasi Amateur-Astronomin schenkte sie ihrem mittleren Sohn zur Konfirmation ein Fernrohr, womit sie dessen Liebe zu den Sternen weckte. Stundenlang saß der junge Wernher von Braun fortan am Teleskop und schaute fasziniert hinauf und hinaus in den Sternenhimmel. Was er bei diesen astronomischen Exkursionen ins Allerfernste sah und fühlte, ließ ihn nie mehr wieder ganz los … Der Astronomie blieb er während der gesamten Schulzeit aufs engste verbunden, verfasste sogar einen längeren Text zu ihrer Geschichte.

Als Astronom hat man – egal ob als Amateur oder als Profi – nur eine einzige Möglichkeit, die Gestirne, die man am Nachthimmel sieht, zu erforschen: Man sammelt (über Teleskope) das Licht der Gestirne und untersucht es im Anschluss durch diverse Maschinen (etwa Spektrometer). Man kommt als Astronom oder Astrophysiker seinem Untersuchungsgegenstand also nie wirklich nahe. Man kann sich ihm nicht einmal nähern: Alles, was man zur Untersuchung zur Verfügung hat, ist das Licht, das uns (d. h die Erde) erreicht. Man kann die Gestirne nur aus weiter, aus sehr weiter Ferne betrachten und daraus – und nur daraus – seine Schlüsse ziehen. Astronomie: eine Wissenschaft für Mathematiker, aber auch für Idealisten und Träumer, zweifellos ein Teil des von Braun’schen Charakters, aber keine Wissenschaft für Pragmatiker und Tüftler, jene, die ganz und gar in der Welt stehen, also eigentlich nichts für den andern, den praktischen Teil, der seinen Charakter dominierte. Für Pragmatiker ist die Astronomie eher ein Quell ständiger Frustration, hervorgerufen durch das Gefühl, dass da etwas Entscheidendes fehlt.

Und da stieß er eines Tages (wie vor ihm schon Max Valier) auf eine Zeitungs-Annonce, in der das Oberth’sche Buch zum Verkauf angeboten wurde. Offenbar ließ ihn allein der Titel keine Sekunde zögern, es zu bestellen, denn der versprach einen Ausweg aus dem Dilemma des Astronomen:

Für den weltzugewandten, jeder Theorie abgeneigten Pragmatiker eröffnete das Oberth’sche Buch nämlich einen anderen Weg, einen Weg, wie ihn bisher, das heißt über Jahrhunderte und Jahrtausende, nur die fantastische Literatur gehen konnte. Einen Weg wie geschaffen für Wernher von Braun. Das Buch zeigt, wie man nicht mehr auf das ankommende Licht angewiesen ist, um Informationen über die Planeten oder den Mond zu erhalten. Stattdessen reist man physisch, das heißt mit einem Fahrzeug, zu ihnen und untersucht sie dann vor Ort. Das war nicht mehr der Weg für Astronomen und Astrophysiker, sondern der für einen Ingenieur.

Allerdings führte das Buch auch zu einer gewissen Ernüchterung, indem es ihm seine Grenzen aufzeigte, denn als er daranging, es zu lesen, musste er feststellen, dass er es nicht verstand. Der Pragmatiker sah sich in dem Buch einem mathematischen Apparat gegenüber, mit dem er nichts anfangen konnte. Er holte also seine schulischen Defizite in Mathematik und Physik nach, um das Buch, das in großen Teilen aus Mathematik besteht, zu verstehen. Endgültig zu einer ingenieurtechnischen Obsession wurde sein Interesse für die Astronomie, als Ende der 1920er Jahre Max Valier und Fritz von Opel mit Raketenautos und Raketenflugzeugen Aufsehen erregten. Von da an verschrieb er sich dem Weltraum und der Möglichkeit, dort hinaus zu gelangen, also den interplanetarischen Reisen per Raumschiff! Das schien es ihm wert, erinnert er sich später, wie Michael J. Neufeld in seiner Wernher-von-Braun-Biografie berichtet, „ihr ein Leben zu widmen! Nicht nur auf Mond und Planeten zu starren, sondern durch den Äther zu fliegen und das geheimnisvolle Universum tatsächlich zu erforschen!“

*

Nach dem Tod Valiers dauerte es fast ein Jahr, bis Dr. Paul Heylandt die Raketenforschung in seiner Firma wieder aufnahm. Mittlerweile hatte Heylandt einen weiteren Techniker eingestellt: Arthur Rudolph, der die Reifeprüfung zum Industrie-Ingenieur erst wenige Wochen vorher an der Betriebsfachschule Berlin bestanden hatte. Rudolph nahm einige Verbesserungen an der Brennkammer vor, die von Walter Riedel für den Einsatz im Rak 7 entworfen worden war. Gleichzeitig „fertigte der Oberingenieur Alfons Pietsch mit einer kleinen Gruppe im Werk das eigentliche Fahrzeug. Dieser Wagen, dessen beachtliche Ausmaße, vornehmlich seine ungewöhnliche Höhe, von der Größe der mitgeführten Treibstoffbehälter diktiert wurden, ruhte auf dem Chassis eines NAG Personenwagens vom Typ D6 … Mit 5,75 m hatte der Heylandt-Raketenwagen eine stattliche Länge und seine Höhe von über 1,60 m war für einen Rennwagen erstaunlich. Das Gesamtgewicht des Fahrzeuges lag bei beachtlichen 2010 kg, wovon 238 kg auf den Sauerstoffbehälter, 145 kg auf den Alkoholtank, 365 kg auf den Sauerstoff und 270 kg auf den Alkoholtreibstoff … entfielen.

„Im späten Frühjahr 1931“, so Arthur Rudolph, „waren unsere Arbeiten so weit fortgeschritten, daß wir das Auto auf dem großen Hof der Heylandt-Werke testen konnten. Es war noch ohne seine Stromlinienverkleidung. Dadurch war es mir möglich, auf dem Heck des Autos direkt neben der Antriebsrakete sitzen zu können und deren Auspuff zu kontrollieren und so Rückschlüsse auf ihr Funktionieren ziehen zu können.“

Am 30. April 1931 wurde der Wagen dann auf dem Tempelhofer Feld erstmals öffentlich vorgeführt. „Für die geforderte Höchstgeschwindigkeit von etwa 150 km/h“, schreibt Walter Riedel, „errechnete sich unter Berücksichtigung des Luft- und Rollwiderstandes eine Schubkraft von circa 165 kg. Da man bei einer Ausströmgeschwindigkeit von 1600 m/sec einen Verbrauch von 1 kg/sec angesetzt hatte, reichte der Treibstoffvorrat für eine Fahrzeit von ungefähr 10 min.“ Bis in den Spätsommer hinein wurden mit diesem Fahrzeug Testfahrten unternommen, was dazu führte, dass Oberst Karl Emil Becker, Leiter der Ballistischen und Munitionsabteilung des HWA, bei Heylandt anfragte, ob man daran interessiert sei, „eine vertrauliche Aussprache über das von Ihnen entwickelte Flüssigkeitsgebläse zu führen“.

Weitere Absprachen führten schließlich zum „Auftrag auf Durchführung von Versuchen, um grundlegend den schubstärksten Düsenöffnungswinkel einer Brennkammer zu bestimmen“. Das war, so Przybilski, „der erste Militärauftrag in der Flüssigkeitsraketentechnik an ein Industrieunternehmen“. Warum ausgerechnet an der Frage des optimalen Düsenwinkels geforscht werden sollte, blieb den Beteiligten allerdings unklar, denn „es war“, so Walter Riedel, „aus der Thermo-Dynamik von strömenden Gasen bekannt, dass es entsprechend den bekannten Gesetzen möglich war, die Düsenabmessungen zu bestimmen, die den günstigsten Rückstoß ergeben“. Letztlich war es, vermutet Przybilski, ein „Testauftrag des HWA um zu eruieren, wie wissenschaftlich Heylandt arbeitet“.

Bei Dr. Paul Heylandt weckte das Interesse einer militärischen, also staatlichen Stelle an seinen Arbeiten den unternehmerischen Ehrgeiz. Im Sommer 1932 begann er, „aus eigenen Stücken“, wie Walter Riedel schreibt, und auf eigene Kosten weitere, „systematische Untersuchungen an Brennkammern vorzunehmen“. Heraus kam schließlich der so genannte Heylandt-Ofen mit einem Schub von 20 kg, „ausgelegt für Dauerbetrieb mit Brennzeiten von über 500 Sekunden“. Dieser Ofen war der erste, der regenerativ gekühlt wurde; theoretisch hatte diese Regenerationskühlung bereits Hermann Oberth 1923 ausgearbeitet: Das Prinzip besteht darin, dass der Brennstoff selbst den Ofen kühlt, bevor er in die Brennkammer gelangt (was man technisch auf unterschiedliche Weise verwirklichen kann).