7. Kummersdorf

Verantwortlich für die 5000 Reichsmark, die das HWA Rudolf Nebel zur Verfügung gestellt hatte, um das Triebwerk der Ufa-Rakete – erfolgreich – zu zünden, war der gleiche Karl Emil Becker, der schon Heylandt unterstützte.

Oberst Dr. Karl Emil Becker, 1879 in Speyer geboren, seit 1898 bei der (zunächst Bayerischen, dann Preußischen) Armee, absolvierte nach dem Ersten Weltkrieg neben seinem Militärdienst ein Studium der physikalischen Chemie, das er 1922 mit Diplom und Doktortitel abschloss. 1926 kam er zum HWA, wo er 1929 zum Leiter der Amtsgruppe Prüfwesen (WaPrüf) wurde.

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs hatte er als technischer Assistent bei der Beschießung der französischen Hauptstadt durch drei sogenannte Paris-Kanonen, den größten je gebauten Geschützen, teilgenommen. Die Rohre, von denen sieben Stück gefertigt wurden, hatten eine Länge von 37 Metern, verschossen Granaten von 106 Kilogramm Gewicht (davon 7 Kilogramm Sprengstoff), das Gesamtgewicht einer Kanone lag bei 140 Tonnen.

Die schienengebundenen Superkanonen beschossen Paris aus drei Stellungen heraus, wobei die 1. Stellung in der maximalen Entfernung von rund 130 Kilometer lag. Von ihrem Einsatz im letzten Kriegsjahr versprach man sich, gleichsam als letzte Chance des Deutschen Reichs, die Demoralisierung des (französischen) Feindes – der Zivilbevölkerung zunächst, was dann übergreifen sollte in die militärische Führung. Becker erlebte, wie sich dieses Versprechen als (krasse) Fehleinschätzung erwies, denn die Pariser ließen sich, nach anfänglicher Verwirrung, vom Beschuss der Kanonen kaum beeindrucken; sie arrangierten sich …

Darüber hinaus blieb Becker bei diesem Einsatz nicht verborgen, dass mit der Paris-Kanone die technische Entwicklung der Artillerie an ein Ende gekommen war: Aufgrund der enormen Schussweite musste beim Abfeuern die Erdkrümmung sowie die Erddrehung berücksichtigt werden, was hieß, dass die Ausrichtung der Kanone beim Feuern so zu geschehen hatte, als würde man ein sich bewegendes Ziel ins Visier nehmen. Das allein machte die Handhabung bereits kompliziert und langwierig.

Erschwerend kam hinzu, dass das Geschoss beim Abfeuern mit einem Druck von 4.800 bar durch das Geschützrohr getrieben wurde; die Mündungsgeschwindigkeit beim Verlassen des Rohrs betrug 1.645 Meter pro Sekunde (das sind fast 6.000 km/h!), dabei erhitzte sich das Geschützrohr stellenweise auf eine Temperatur von über 2.000 Grad. Diese enorme mechanische und thermische Belastung führte dazu, dass sich das Kaliber bei jedem einzelnen Schuss ein wenig ausweitete, was wiederum hieß, dass die Geschosse aufwendig angepasst werden mussten. Das Rohr selbst „ermüdete“ mit jedem Schuss, leierte gleichsam aus, das heißt Reichweite und Zielgenauigkeit nahmen stetig ab. Insgesamt konnten aus der 1. Stellung pro Rohr lediglich 65 Schuss abgefeuert werden, dann war das Rohr so weit abgenutzt, dass es zurück zu Krupp (dem Hersteller) zur Generalüberholung musste.

Als Fazit blieb: Entwicklung und Bau der Paris-Geschütze stellten gewiss eine technische Meisterleistung dar, beim praktischen Einsatz entpuppte sich der technische Fortschritt aber als ein scheinbarer, faktisch gesehen sogar als ein Rückschritt, denn der getriebene Aufwand stand in keinerlei vernünftigem Verhältnis zum militärischen Nutzen.

In diesen Erfahrungen lagen vermutlich die Wurzeln für Beckers Interesse an der Raketentechnik. Als Leiter des Prüfwesens beim HWA, dessen Aufgabe es war, neue Waffen auf ihre Kriegstauglichkeit zu testen, verfolgte er im gesamten Deutschen Reich sehr aufmerksam die Arbeiten diverser Teams oder auch einzelner Tüftler auf diesem Gebiet. Den vielversprechendsten davon griff er finanziell unter die Arme.

Neben Heylandt gehörten auch die Männer vom Raketenflugplatz um den schrillen Nebel dazu. Becker lud sie nach Kummersdorf ein, dem Schießplatz des Heeres (seit 1875 in Betrieb), um dort eine Mirak zu starten. Nebel hatte mit dem HWA einen Vertrag ausgehandelt, der – im Fall eines Erfolgs – dem Raketenflugplatz eine Summe von 1.367 Reichsmark garantierte (heute wären das knapp 10.000 Euro). In einem offiziellen Schreiben des HWA „an den Raketenflugplatz Berlin, z. Hd. von Herrn Nebel“ wird ausgeführt, was als Erfolg zu gelten hat, nämlich wenn „die Rakete einen Fallschirm in der Höhe des Kulminationspunktes entfaltet und sichtbare rote Lichtzeichen beim Ausstoßen des Fallschirms gibt“. Zwar gelang der Start am 22. Juni 1932 zunächst, doch bald kippte die Rakete und raste in geringer Höhe über die Landschaft, bis sie nach 1,3 Kilometer dann abstürzte. Und „die automatische Fallschirmauslösung“, musste Nebel zugeben, „hatte nicht geklappt.“ Für das HWA galt der Vertrag damit als nicht erfüllt und es verweigerte die Zahlung.

Becker sah sich bestätigt in seinen Ansichten über Nebel – unzuverlässig, unseriös – und betonte umso mehr den Kernpunkt seiner ablehnenden Haltung gegenüber der Arbeit des Nebel-Teams: zu lautstark, zu flamboyant und vor allem zu öffentlich. Denn Becker legte Wert darauf, dass Raketenforschung im Stillen, unter weitestgehender Geheimhaltung und nicht, wie auf dem Raketenflugplatz, im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stattzufinden habe.

Wozu er und das HWA auch allen Grund hatte, denn der Versailler Vertrag legte dem Deutschen Reich bei derartigen Dingen strikte Beschränkungen auf – und zwar auch auf dem Gebiet der Raketentechnik (obgleich bis heute immer wieder das Gegenteil behauptet wird). In Teil V, Abschnitt I, Kapitel II, Artikel 168 des Vertrages heißt es wörtlich: „Die Anfertigung von Waffen, Munition und Kriegsgerät aller Art darf nur in Werkstätten und Fabriken stattfinden, deren Lage den Regierungen der alliierten und assoziierten Hauptmächte zur Kenntnisnahme mitgeteilt und von ihnen genehmigt worden ist.“ Und weiter: „Diese Regierungen behalten sich vor, die Zahl der Werkstätten und Fabriken zu beschränken.“ Und Kriegsgerät aller Art schließt, auch wenn sie explizit nicht genannt werden, Raketen jeder Größe oder Bauart mit ein.

Außerdem, und wichtiger, verpflichtete der Versailler Vertrag das Deutsche Reich zur militärischen Abrüstung (woran es sich auch hielt), dem die Siegermächte ab 1927 folgen wollten (woran diese sich aber nicht hielten). Dies offenbarte den „verhängnisvollen Widerspruch“ der Verträge von Versailles, Saint-Germain und Trianon: „Durch die einseitige Entwaffnung der besiegten Staaten verhinderten sie jede Wiedererrichtung eines Systems des Kräftegleichgewichts.“ Es galt die „bestürzende Tatsache, daß eine Gruppe von Staaten entwaffnet war, während die andere Gruppe gerüstet blieb“.

Deutschland fand sich ungeschützt zwischen hochgerüsteten Nationen wieder: Im Westen Frankreich, das in den 1920ern zur bestimmenden Macht auf dem Kontinent aufstieg; im Osten Polen, das 1919 die neue, durch die Revolution geschwächte Sowjetunion angegriffen und besiegt hatte und sich in der Folge Großmachtfantasien hingab.

In dieser „prekären geopolitischen ‚Zwei-Fronten-Situation’“, so Gerhard Reisig in Deutsche Raketentechnik, „zeigte sich die Reichswehr schon bei der Besetzung des Ruhrgebiets durch Frankreich und Belgien (1921 und 1923) als zu schwach. Zur wirksamen Abwehr aggressiver fremdstaatlicher Aktionen mußte sich das verteidigungsunfähige Deutschland … ein Verteidigungspotential schaffen. Das“, so Gerhard Reisig weiter, „war der Hintergrund der Strategie der Reichswehr, auf die Entwicklung einer Fernrakete hinzuarbeiten.“ Es ging für das Deutsche Reich also schlicht und einfach darum, verteidigungsfähig zu werden, und nicht, um irgendwelchen „aggressiven Expansionsbestrebungen“ zu frönen, wie Neufeld meint.

*

Im Unterschied zu Nebel und seinen Männern vom Raketenflugplatz sowie den Ingenieuren um Heylandt hatte von Braun trotz seiner Jugend längst erkannt, wie groß die Kluft zwischen einer „kleinen spuckenden Rakete“ wie der Mirak und einem „riesigen bemannten Raumschiff“ war. „Mir“, schreibt er weiter, „war durchaus bewußt, daß die spielzeugähnliche Mirak tatsächlich ein kindischer Ansatz zu einer echten Flüssigkeitsrakete war. Probleme wie Kreiselsteuerung, Strahlruder, Hilfsantriebe, Abschaltregelung, Speisepumpen, Magnetventile wälzten sich in meinem Gehirn. Es schien“, so seine Schlussfolgerung, „daß die Mittel und Einrichtungen des Heeres der einzige praktische Zugang zur Raumfahrt waren.“

Wie wir – dank Olaf Przybilski, der es anhand aufwendiger Archiv-Recherchen herausfand – heute wissen, hat Wernher von Braun schon vor jenem 22. Juni 1932 inoffiziell, das heißt im Geheimen für das HWA gearbeitet. Es bedurfte also keiner großen Überzeugungsarbeit durch Oberst Becker, dass von Braun den Raketenflugplatz verließ und ganz offiziell für das HWA tätig wurde. Und so wechselte er ab Anfang November als Zivilangestellter ins Heer an den Versuchsplatz Kummersdorf, 40 Kilometer südlich von Berlin, einer Artillerie-Schießanlage, wo seit etwa 1875 neue Waffen auf ihre Kriegstauglichkeit geprüft wurden.

Schon wenige Tage nach der Entscheidung von Brauns wurde begonnen, in der Versuchsstelle West einen ersten Prüfstand aus Beton zu errichten, der speziell zur Erprobung von Flüssigkeitsraketen vorgesehen war. „Er stand“, wie Wolfgang Fleischer in seinem Buch Heeresversuchsstelle Kummersdorf protokolliert, „in unmittelbarer Nachbarschaft zum Pulverraketenprüfstand. Drei Betonwände, 6 m lang und etwa 4 m hoch, waren U-förmig aufgestellt worden. Die vierte Wand war ein zusammenklappbares Blechtor. Ein hölzernes Dach ließ sich auf Rollen mittels Seilwinde verschieben. Hinter den Mauern waren Meß- und Prüfräume; hier liefen zahllose farbige Kabel zusammen, befanden sich Ventile, Uhren und andere Instrumente. In Augenhöhe hatte man Sehöffnungen angebracht … Zu der Anlage gehörten noch zwei Baracken mit Arbeitszimmer, Konstruktionsraum, Meßräumen, Dunkelkammer und einer Werkstatt.“

Mit den Kenntnissen und Erfahrungen, die er am Raketenflugplatz erworben hatte, und die er am 20-kg-Heylandt-Ofen, den das HWA mittlerweile den Heylandt-Werken abgekauft hatte, gewinnen konnte, begann Wernher von Braun in Kummersdorf an seiner Doktorarbeit zu schreiben: Konstruktive, theoretische und experimentelle Beiträge zu dem Problem der Flüssigkeitsrakete; als Geheimsache eingestuft trug sie den (allgemein gehaltenen und damit gewollt nichts sagenden) Titel Über Brennversuche.

Außerdem stand er auch nach seinem Arbeitsantritt in Kummersdorf mit Walter Riedel von den Heylandt-Werken sowie mit Klaus Riedel vom Raketenflugplatz in regem Austausch. Als das HWA an Heylandt einen Entwicklungsauftrag einer größeren Brennkammer mit 60 kg Schub vergab, profitierte er und sein Team in Kummersdorf aufgrund dieser persönlichen Beziehungen auch davon. Nach der Auslieferung des 60-kg-Ofens an das HWA „war dann Schluss“, wie Pzybilski schreibt. Die Weylandt-Werke erhielten keinen Folgeauftrag, ein Teil der Belegschaft musste entlassen werden, denn „Wernher von Braun war bei seinen parallelen Arbeiten so weit fortgeschritten, dass auf … Heylandt verzichtet werden konnte“.

Im Januar 1934 ging Walter Riedel zu von Braun nach Kummersdorf, wenig später folgte ihm Arthur Rudolph. Heylandt war aus der Raketenforschung ausgeschieden, und den Raketenflugplatz ereilte kurz darauf das gleiche Schicksal; Klaus Riedel wurde zunächst arbeitslos (erst in Peenemünde stieß er wieder zum von-Braun-Team). Und das war auch das Ziel: Raketenforschung nicht mehr unter den Augen der Öffentlichkeit zu betreiben, sondern unter staatlicher Aufsicht, das heißt unter strikter Geheimhaltung.

*

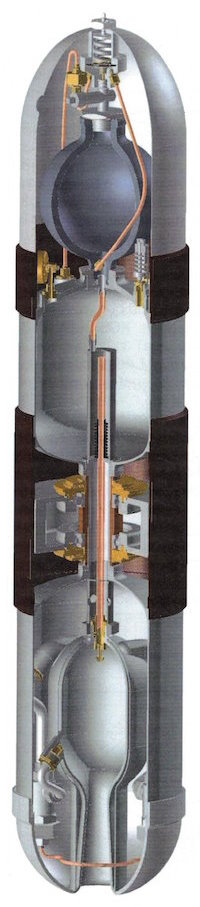

Die Arbeiten von Wernher von Braun und Walter Riedel führten vom 20-kg-Heylandt-Ofen über einen 140-kg-Ofen schließlich zu einer Brennkammer mit 300 kg Schub. Angetrieben wurde sie mit einer 75%igen Alkohol/Wasser-Mischung (Brennstoff) sowie flüssigem Sauerstoff (Oxidator); gekühlt wurde sie regenerativ: der Brennstoff umfloss zunächst außen die Brennkammer, bevor er dann in sie eintrat und gezündet wurde. Gefertigt war sie aus eloxiertem Aluminium. Durch das Eloxieren wird in einer elektrochemischen Reaktion das Aluminium oxidiert, wodurch sich auf der Oberfläche eine dünne Haut aus Aluminiumoxid (Korund) bildet, die fast so hart ist wie Diamant.

Ein weiteres Problem, das in Kummersdorf angegangen wurde, betraf die Flugstabilität sowie die Lenkbarkeit der Rakete. In der Artillerie ist es üblich, Geschosse zu stabilisieren, indem man dafür sorgt, dass sie sich um ihre Flug- bzw. Längs-Achse drehen. Ein Pfeil etwa, der um die Längsachse rotiert, liegt wesentlich stabiler und ruhiger in der Luft und erreicht damit das Ziel, auf das er abgeschossen wurde, deutlich zuverlässiger. Man nennt das Drallstabilisierung. Auch bei Pulverraketen wird sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgreich angewendet, wodurch ihre Zielgenauigkeit verbessert werden konnte.

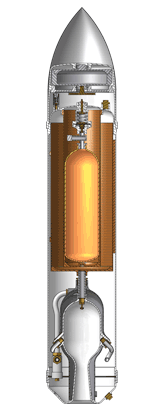

Bei Flüssigkeitsraketen steht einem diese einfache Methode jedoch nicht zur Verfügung, da der Treibstoff in den Tanks durch die Rotation der Rakete in Schwingungen geraten würde, die sich innerhalb kürzester Zeit so weit aufschaukeln können, dass sie nicht mehr zu beherrschen wären. Für das A1 ersann man daher eine gleichsam reduzierte Drallstabilisierung:

(c) Olaf Przybilski

Anstatt die gesamte Rakete rotieren zu lassen, montierte man einen Kreisel in die Spitze der Rakete und versetzt ihn vor dem Start in rasche Rotation (etwa 9.000 Umdrehungen pro Minute). Durch die Rotation des Kreisels entsteht eine Trägheitskraft (das Drehmoment), die die Rotationsachse des Kreisels starr und parallel zur Längsachse der Rakete ausrichtet. Jede Kraft, die von außen auf die Drehachse des Kreisels einwirkt und sie auszulenken versucht, wie zum Beispiel ein Windstoß, der die Rakete trifft, erzeugt im rotierenden Kreisel eine Gegenkraft, die die Rationsachse „ganz von alleine“, nur aufgrund des Drehmoments, wieder in die stabile Ausgangslage zurückschwingen lässt und damit auch die Rakete wieder auf Kurs bringt.

Zu einem Flug des A1 kam es allerdings nicht, da die Rakete bei jedem Startversuch explodierte. Wie viele Startversuche es allerdings gab, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. So berichtet Wernher von Braun in German Rocketry von einem einzigen Startversuch der A1-Rakete, der schief ging: „Eine halbe Sekunde nach der Zündung zerbarst sie in Stücke.“ In der Dissertationsschrift schreibt er aber „von drei A1-Explosionen“. Und Walter Riedel erinnert sich gleich an „vier Explosionen“. Wie dem auch gewesen sein mag, alle Testzündungen endeten in Explosionen, und man entschloss sich, eine neue, verbesserte Rakete zu bauen: das Aggregat 2.

| Das Aggregat 2 (Max & Moritz) | ||

| Max | Moritz | |

| Schub (beim Start) [kN] | 3193,2 | |

| Masse (Leer/Start) [kg] | 72/107 | |

| Länge [mm] | 1610 | |

| Durchmesser [mm] | 314 | |

| Startdatum | 19.12.1934 | 20.12.1934 |

| Brennschlusshöhe [m] | 1700 | 1800 |

| Gipfelhöhe [m] | 2200 | 3500 |

Das Triebwerk war gegenüber dem im A1 nur leicht modifiziert; an der Rakete selbst wurde vor allem die Lage des Kreisels zur Flugstabilisierung verändert: Vom Bug wanderte er in die Mitte der Rakete, zwischen Sauerstofftank und Brennstofftank, was den Schwerpunkt der Rakete Richtung Heck verschob und damit die Flugeigenschaften verbessern sollte. Es dauerte bis Dezember 1934, da hatte Wernher von Braun seine Doktorarbeit längst abgeschlossen, bis zwei A2s – Max und Moritz genannt – startbereit montiert waren. Mit einem Startgewicht von 107 Kilogramm waren sie bereits zu groß für die Startanlagen von Kummersdorf, weshalb man auf die Insel Borkum in der Nordsee ausweichen musste.

Die Insel Borkum als Startplatz war auch der Grund für die Namen der Raketen, denn Wilhelm Busch, Erfinder der Figuren Max und Moritz, zog sich in den 1870er Jahren immer, wenn er mal wieder genug von der Welt hatte, auf Borkum zurück.

Anfang Dezember 1934 setzte sich eine ganze Karawane aus LKWs und PKWs in Bewegung: LKWs für Betriebs- wie Aufbau-Mannschaften sowie für Betriebs- und Aufbau-Hardware und PKWs für Ingenieure und Techniker machten sich auf den 600 Kilometer langen Weg von Kummersdorf nach Borkum. 70 Menschen saßen in den Autos. Beim Eintreffen auf Borkum mussten alle von ihnen eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Nach knapp einer Woche war das Startgestell für die Raketen aufgebaut. Noch vor Morgengrauen stand die erste, Max, darin fertig montiert; die Startfreigabe erhielt sie noch am gleichen Tag, dem 19. Dezember 1932, kurz vor Mittag. Das Triebwerk brannte die vorgesehenen 16 Sekunden, bei Brennschluss befand sich die Rakete auf 1.700 Meter Höhe, die größte Höhe betrug 2.200 Meter.

Am nächsten Tag war Moritz startklar. Kurz nach Sonnenaufgang startete die Rakete in den Himmel. Brennschluss wieder nach 16 Sekunden, aber diesmal schwang sich die Rakete höher und höher, bis der Kulminationspunkt bei 3.500 Meter erreicht war. Keine Flüssigkeitsrakete war je so hoch geflogen. Beide Raketen konnten nach ihren Starts wieder aufgesammelt werden: Max 800 Meter südlich, Moritz 500 Meter östlich der Startstelle.

Diese beiden erfolgreichen Flüge von Max und Moritz gaben, so von Braun, „der Raketenentwicklung einen ziemlichen Auftrieb“ und „machten die offiziellen Brieftaschen lockerer und versetzten die Raketenleute in gehobene Stimmung.“ Im Frühjahr 1935, während die Arbeiten an der A3 voranschritten, bekundete das RLM Interesse an Starthilfsraketen für Flugzeuge, was kürzere Startbahnen und höhere Nutzlasten ermöglichen würde. In diesem Sinne „hatten das HWA als Triebwerkentwickler und das Technische Amt des RLM als Anwender am 5. Mai 1935 Verbindung aufgenommen. Dem folgte im Juni 1935 eine ‚Stellungnahme‘ vom HWA, Wa.Prw.1 (Abteilung für Waffenprüfwesen), in der die Zusammenarbeit zwischen Wa.Prw.1 und dem RLM festgelegt wurde.“

In dieser Stellungnahme vom 27. Juni 1935, unterzeichnet von Wernher von Braun, ist erstmals von einer „Raketenversuchsanstalt“ die Rede, wo sowohl ballistische Raketen als auch Starthilfsraketen für Flugzeuge entwickelt und getestet werden sollten. Da bereits 1935 Kummersdorf „für die Raketenentwicklung und die hierfür notwendigen praktischen Schießversuche des Heereswaffenamtes … zu klein geworden war, hielt man Ausschau nach einem geeigneteren Gelände.“

(c) Olaf Przybilski

Will man in Deutschland Raketen und raketengetriebene Flugzeuge im Geheimen testen, gibt es eigentlich nur die Ostseeküste, wo sich ein dafür geeigneter Standort finden lässt. Ab Anfang Dezember 1935 unternahm Wernher von Braun selbst Suchflüge an der Ostseeküste. Mehrere Kandidaten wurden geprüft, darunter etwa Rügen, das aber aufgegeben werden musste, da es ein paar Tage vor von Brauns Besuch von der Deutschen Arbeitsfront für ein KdF-Bad auserkoren worden war.

Man prüfte noch weitere Standorte, etwa die Insel Wollin, aber schließlich stellte sich der Nordzipfel der Insel Usedom, der Peenemünder Haken, als das am besten geeignete Gelände heraus: „Der blaue Himmel, der sich über dieses Ostsee-Inselparadies spannte, war ideal für Abschußversuche; Stettin, die nächste Großstadt lag 110 km entfernt; und vor allem standen hier nicht nur eine Küstenlinie von 500 km Länge zur Verfügung, an der man entlangschießen konnte, sondern auch zahlreiche kleine Inseln, die die Möglichkeit boten, Flugbeobachtungsstationen zu errichten.“

„Anfang März 1936 besuchte Generaloberst Werner Freiherr von Fritsch … die Heeresversuchsstelle. Nach gut vorbereiteten und umfassenden theoretischen Informationen über die bisher geleisteten Arbeiten wurde dem hohen Besuch zum Abschluß die eindrucksvolle Praxis durch Raketenbrennversuche vorgeführt. Von Fritsch war beeindruckt und sagte Dr. Dornberger und Dr. von Braun jede Unterstützung zu, wenn sie aus ihren Raketen eine brauchbare Waffe machen würden. Dann fragte er unvermittelt: ‚Wieviel Geld brauchen Sie?‘ Nach diesem Gespräch wurden dem bisher mit recht bescheidenen Mitteln bedachten Kummersdorfer Arbeitsstab erstmals Gelder in Millionenhöhe zugesagt.“

Und bereits im April 1936 wurde das spärlich besiedelte Land des Peenemünder Hakens der Stadt Wolgast, der Eignerin, für 750.000 Reichsmark abgekauft.