5. Frau im Mond

Am 15. Oktober 1929, mehr als zwei Monate vor der Fahrt des Rak 6, fand im Ufa-Palast in Berlin die Uraufführung des Films Frau im Mond statt. Dieser Film war gleichsam die künstlerische Manifestation des deutschen Raketenhypes. Die Veranstaltung war fast so aufwändig wie es die Produktion des Films gewesen war; die Dreharbeiten hatten sechs Monate gedauert und fast 2 Millionen Reichsmark verschlungen. Regisseur war Fritz Lang, im Film schon damals berühmt und einflussreich (von ihm stammen die Monumentalfilme Die Nibelungen und Metropolis).

Infolge von Langs Perfektionismus – so ließ er eigens 40 Güterwaggons mit Ostseesand heranschaffen, um die Mondlandschaft möglichst realistisch aussehen zu lassen – entstand ein ästhetisch sehr überzeugender Film. Willy Ley, der die Werbetrommel auch während der Dreharbeiten kräftig gerührt hatte, zeigte sich am nächsten Tag in der Berliner Zeitung uneingeschränkt begeistert:

„Auf der Leinwand erscheint das erste Bild. Das Raumschiff wird langsam aus der Halle gefahren. Letzte Ansagen vor dem Start. Die Passagiere legen sich in die Hängematten, der Kommandohebel wird herumgerissen … das Raumschiff schießt in den Himmel. Riesige Feuerfontänen zucken über die Leinwand. Das Publikum ist nicht mehr zu halten. Im Raumschiff auf der Leinwand lastet der Andruck auf den Lungen der Passagiere. Mit wilden Anstrengungen wirft Willy Fritsch [der männliche Hauptdarsteller] die Mittelrakete ab, man sieht die unteren Teile wegsinken, die Triebwerke der obersten Rakete (des eigentlichen Raumschiffs) flammen auf und wieder gibt es wilden Applaus …“

Mit der Frau im Mond kam auch der uns Heutigen so vertraute Countdown in die Welt; Fritz Lang erfand ihn aus rein dramaturgischen Gründen: „Als ich das Abheben der Rakete drehte“, schrieb er später, „sagte ich mir: Wenn ich eins, zwei, drei, vier, zehn, fünfzig, hundert zähle, weiß das Publikum nicht, wann die losgeht. Aber wenn ich rückwärts zähle: zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, NULL! – dann verstehen sie.“ Ab den 1950er Jahren wurde der Countdown bei Raketenstarts auch in der wirklichen Welt üblich.

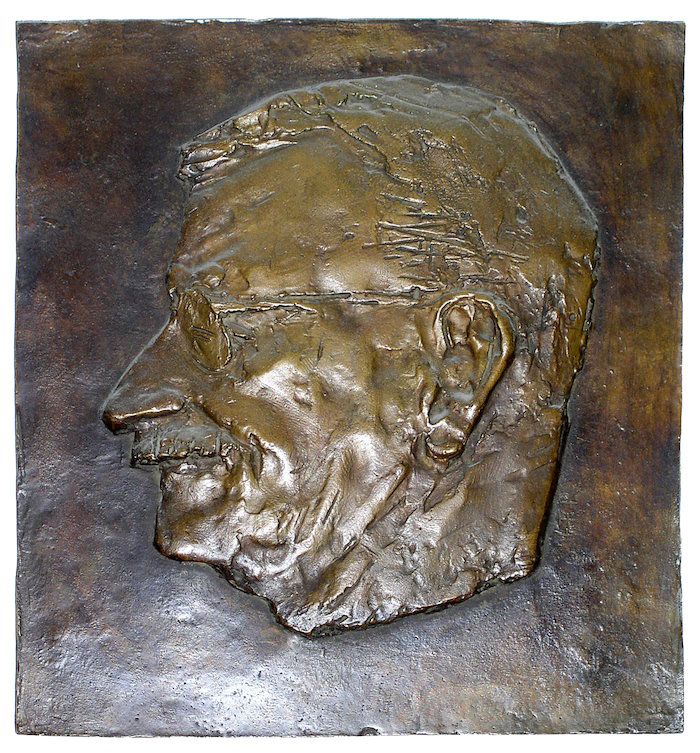

Eigentlich sollte zur Film-Premiere auch eine echte Flüssigkeitsrakete starten. Fritz Lang hatte von Hermann Oberths Buch Die Rakete zu den Planetenräumen gehört, mit dem 1923 der Raketenrummel in Deutschland begonnen hatte, und fand, dass Oberth der richtige Mann sei, um dem Film wissenschaftlich-technische Glaubwürdigkeit zu verleihen. Er lud Oberth nach Berlin ein, um bei den Kulissen des Films – der Rakete, dem Flug zum Mond, der Mondoberfläche – als „wissenschaftlicher Berater“ mitzuwirken. Oberth ließ sich von seiner Lehrer-Stelle in Mediasch, Rumänien (Siebenbürgen), beurlauben und reiste nach Berlin.

Willy Ley, den Fritz Lang ebenfalls für die Mitarbeit gewonnen hatte, war es schließlich, der den sehr gewagten Vorschlag machte, dass Oberth zusätzlich zur Raketen-Attrappe eine echte, flüssigkeitsgetriebene Rakete bauen und sie zur Premiere des Films publikumswirksam starten sollte. Lang war – natürlich – begeistert. Die Herren von der Filmgesellschaft Ufa, denen er den Vorschlag unterbreitete, zunächst weniger. Es bedurfte einer gewissen Überzeugungsarbeit, bis sie endlich zustimmten und eine nicht unbeträchtliche Geldsumme zur Verfügung stellten …

Als Oberth im Oktober 1928 mit der Arbeit an der „echten“ Rakete begann, bot sich ihm der Ingenieur und ehemalige Kampfflieger Rudolf Nebel in einem Brief als Mitarbeiter an. Oberth lud ihn zu einem Gespräch ein, war (wie jedermann) von dem Mann beeindruckt, was damit endete, dass er ihn „noch am selben Tag als Mitarbeiter“ einstellte, so Rudolf Nebel später in seiner Autobiografie Die Narren von Tegel. Nebel, ein agiler, eloquenter Bayer, der halb Berlin persönlich zu kennen schien, sollte sich als Oberths wichtigster Mitarbeiter erweisen.

Für ihr Geld – nach Rudolf Nebel waren es zunächst 10.000 Reichsmark, insgesamt rund 35.000 Mark – wollten die Filmleute aber auch etwas geboten bekommen: Sie forderten eine 15 Meter hohe Rakete (was die spätere V2 übertroffen hätte), konnten aber von Oberth, der dies natürlich als völlig utopische Forderung erkannte, auf eine 2-Meter-Rakete „heruntergehandelt“ werden, die mit 16 Liter Treibstoff – flüssiger Sauerstoff und Benzin – angetrieben wurde. Nach Oberths Berechnungen könnte ein solches Geschoss auf eine Höhe von 40 Kilometer kommen.

Als Startplatz war die Greifswalder Oie vorgesehen, eine Insel vor Usedom, nicht weit entfernt von Peenemünde (!), was von den Behörden jedoch abgelehnt wurde, da sie den dortigen Leuchtturm durch einen Raketenstart gefährdet sahen. Zum neuen Standort des versprochenen Raketenstarts wählte man daraufhin das Seebad Horst, etwa 100 Kilometer weiter östlich an der Pommerschen Bucht gelegen (heute polnisch).

Eine Gelegenheit, seine im Buch theoretisch entworfene Rakete tatsächlich zu bauen, hatte sich Oberth bisher noch nicht einmal annähernd geboten. Und so fuhr er monatelang jeden Morgen mit Rudolf Nebel, da nur dieser ein Auto hatte, sowie einigen Assistenten, die sie angeheuert hatten, aufs Filmgelände Neubabelsberg in Potsdam, um die Rakete für den Start zur Filmpremiere in weniger als einem Jahr fertig zu stellen. Das allerdings stellte sich schnell als sehr viel aufwendiger, zeitintensiver und damit auch teurer heraus als gedacht.

Oberth ließ sich von alledem nicht beirren: Bei Experimenten mit dem von ihm konstruierten Brennofen (wie das Triebwerk einer Rakete häufig genannt wird) kam es zu mehreren Explosionen, eine davon war so schwer, dass Oberth über längere Zeit Gehör- und Sichtschäden davontrug (von denen er sich aber wieder erholte). Und die Berliner Zeitungen berichteten über die Oberth’schen Fortschritte (gelegentlich auch Rückschritte) beim Raketenbau genauso reißerisch wie von den Dreharbeiten Langs, die anfangs parallel verliefen. Während Fritz Lang die aufwendigen Dreharbeiten zwar nicht pünktlich, aber immerhin erfolgreich beendete, mussten Oberth und Nebel angesichts der Schwierigkeiten – jedes Experiment warf mehr Fragen auf als es Antworten lieferte, die dann mit neuen Experimenten überprüft werden mussten – schließlich passen: Die Premiere des Films fand ohne Raketenstart statt. Ein „glanzvolles gesellschaftliches Ereignis“ wurde es trotzdem. „Ein Polizeigroßaufgebot“, beschreibt Nebel die allgemeine Stimmung in der Rückschau, „hielt die Menschenmassen in Schach, die einen Blick auf die Prominenz werfen wollte, die in Smoking und großem Abendkleid ihren Einzug hielt. Direkt aus dem Foyer schilderte ein Rundfunkreporter den äußeren Rahmen der Veranstaltung, die sich weder Zeitungszaren und Politiker noch der Nobelpreisträger Albert Einstein hatten entgehen lassen.“

Oberth reiste nach dem Fiasko mit der Ufa-Rakete zurück nach Rumänien, doch Nebel war kein Mann, der so schnell aufgab. Er wandte sich an den Verein für Raumschiffahrt (VfR), der 1927 von einigen Raketenenthusiasten in Breslau gegründet worden war, wobei er wohl zu Recht davon ausging, dass für alle seine Mitglieder der Film Frau im Mond ein Begriff war, und unterbreitete den Vorschlag, der Ufa die Reste der Reklamerakete abzukaufen, um die Forschungen fortzusetzen.

Zunächst „verlangte die Filmgesellschaft die Bezahlung alter Rechnungen“, aber Nebel klopfte sie weich und für eine Summe von 1.000 Reichsmark überließen sie schließlich dem VfR diverse Raketenteile, darunter die Oberth’sche Brennkammer, das „große, aus Winkeleisen gefertigte Startgestell“ sowie das „im Film gezeigte Raumschiffmodell“. Bei einem Vortrag des Vereins sprach Nebel über seine Erfahrungen bei der Ufa, womit er zumindest bei einem Zuhörer Begeisterung auslöste: Klaus Riedel, dessen Faible für die Raumfahrt durch den Roman Auf zwei Planeten von Kurd Laßwitz geweckt worden war, bot spontan seine Mitarbeit an.

*

Am 1. Dezember 1929, also drei Wochen vor der Avus-Fahrt mit Rak 6, hatte Max Valier bei Dr. Paul Heylandt in Berlin vorgesprochen, um um Hilfe nachzusuchen. Raketenfahrzeuge waren mittlerweile in Deutschland so populär geworden, dass er bei Heylandt auf offene Ohren stieß.

Paul Heylandt war Inhaber und Leiter der Gesellschaft für Industriegasverwertung, deren Geschäftsfeld die Herstellung flüssigen Sauerstoffs darstellte. In fast jedem (Industrie-)Land der Welt wurde nach dem System Heylandt flüssiger Sauerstoff gewonnen. „Man vereinbarte eine Zusammenarbeit, die … darin bestand, daß Heylandt Valier eine kleine Versuchswerkstatt zur Entwicklung eines Rückstoßofens für Flüssigbrennstoff zur Verfügung stellte.“ Außerdem bekam Valier von Heylandt einen jungen Versuchsingenieure zur Seite gestellt: Walter Riedel (weder verwandt noch verschwägert mit Klaus Riedel), der bereits seit 1926 für die Gesellschaft für Industriegasverwertung arbeitete.

„Die ersten Brennversuche mit Gasen und Flüssigkeiten begannen … im Januar 1930 …“, schreibt Olaf Przybilski in seinem Buch Raketentriebwerke aus dem deutschen Heereswaffenamt. „Erster Brennstoff war Ethanol mit Wasser gemischt und als Oxidator wirkte gasförmiger Sauerstoff. Diese orientierenden Vorversuche … erbrachten noch keinen nennenswerten Schub und dienten nur ersten Zünd- und Brenntests.“

Diese erste primitive Brennkammer bestand aus „einer umgebauten Lötlampe“; Brennstoff und Oxidator wurden „im Gleichstrom“ in die Kammer geleitet und dort gezündet. Im Gleichstrom heißt: Beide Stoffe kommen zwar aus unterschiedlichen Leitungen, strömen aber parallel zueinander in die Kammer ein, wie zwei Lokomotiven, die auf zwei Schienen nebeneinander herfahren. Die Verbrennung ist also sehr ineffizient, da sich Brenn- und Sauerstoff nur sehr schlecht miteinander vermischen.

Weshalb Max Valier, der „als Theoretiker der Ideengeber“ war, und Walter Riedel, der sich um die praktische Umsetzung kümmerte, schon kurze Zeit später eine Verbrennungskammer bauten, die nach dem Prinzip des Gegenstroms funktionierte. Beide Stoffe kommen nach wie vor aus unterschiedlichen Leitungen (und damit auch Tanks), doch gelangt der Brennstoff jetzt an ein „Umlenkköpfchen“, das seine Strömrichtung um 180 Grad dreht und ihn somit gegen den einströmenden Sauerstoff lenkt. Wie zwei Lokomotiven, die auf demselben Gleis aufeinander zufahren. Das macht die Verbrennung sehr viel effizienter.

Nach einer weiteren Neuerung – der Verwendung von flüssigem Sauerstoff anstelle wie bisher von gasförmigem –, ging man bei Heylandt daran, diese Brennkammer in einen PKW einzubauen. Das Gefährt nannte man Rak 7. Die erste Fahrt absolvierte es, vor einigen exklusiv geladenen Gästen, am 17. April 1930 auf dem Firmengelände in Berlin-Britz. Zwei Tage später folgte eine öffentliche Pressevorführung auf dem Flughafen Tempelhof. „Die Pressevertreter waren begeistert, und die Berliner Morgenpost widmete dem Erfinder (gemeint ist Valier) eine ausführliche Würdigung.“

Für Max Valier schien sich das Jahr 1930, das er zu Silvester 1929 zum Raketenjahr ausgerufen hatte, zu einem Erfolgsjahr zu entwickeln, denn neben Heylandt hatte er noch einen weiteren Geldgeber gefunden, einen besonders potenten sogar, nämlich Sir Henry Deterding, Präsident des mächtigen Öl-Konzerns Royal Dutch Shell. Am 2. April kamen ein paar „Sachverständige, ließen sich alles zeigen und erklären und reisten zufrieden wieder ab“.

Deterding hatte für seine Unterstützung allerdings eine Bedingung gestellt: statt Ethanol sollte als Brennstoff Shell-Öl (Paraffin) verwendet werden. Das hatte aber den Nachteil, dass es mit einer um etwa 500 Grad höheren Temperatur verbrannte als Ethanol. Um die Verbrennungstemperatur zu senken, entschied man sich, das Paraffin in einer zusätzlichen „Emulsionskammer“ mit Wasser zu vermischen, bevor es in die eigentliche Brennkammer gelangte. Deren Wände mussten außerdem aufwendig mit Wasser gekühlt werden.

„Die Brennversuche“, so Przybilski, „begannen nach einigen erfolgreichen Vorversuchen am Sonnabend, dem 17.05.1930 am frühen Nachmittag auf dem Gelände der Firma Dr. Heylandts. Die beiden ersten Versuche zeigten einen guten Brennverlauf. Beim dritten gab es so große Verbrennungsstöße, dass sich sogar die Messtraverse der Waage verbog. Ohne die Ursachen zu klären, bestand nach Erinnerungen Riedels Valier auf einen weiteren Versuch.“ Dieser vierte Versuch wurde gegen 21 Uhr gestartet, endete „unmittelbar nach dem Hochfahren der Auspressdrücke für die Tanks mit einer Explosion“. Und „da Valier ohne Schutz nur 2 m vom Brennstand entfernt stand, traf ein Splitter seine Lungenschlagader, so dass er nach 10 min, noch bevor Hilfe eintreffen konnte, verblutete“.

*

Nebel war dank des VfR zwar im Besitz einiger wertvoller Raketenutensilien, aber „noch fehlte Geld für die Arbeit“. Kein Problem für Rudolf Nebel! Es gelang ihm, den Leiter der Chemisch-Technischen Reichsanstalt, einem Direktor Dr. Ritter, davon zu überzeugen, ihm ein amtliches Gutachten zu erstellen, falls es ihm gelänge, die Oberth’sche Brennkammer erfolgreich zum Laufen zu bringen. Außerdem wandte er sich an das Heereswaffenamt, und das stellte ihm, im März 1930, tatsächlich einen (einmaligen) Betrag von 5.000 Reichsmark zur Verfügung.

Nebel verlor keine Zeit und trommelte seine „Raketen-Mannschaft“ zusammen, die aus ihm selbst und vier weiteren Mitstreitern bestand: Hermann Oberth, den er telegrafisch nach Berlin eingeladen hatte, Klaus Riedel, dessen Freund Kurt Heinrich, ein Bäckerlehrling, und Wernher von Braun, seit Januar Mitglied des VfR und Student an der Technischen Hochschule Berlin.

Für den 23. Juli 1930 kündigte Nebel den ersten Brennversuch mit dem für die Ufa-Rakete entwickelten Raketenmotor an. Obwohl die Umstände alles andere als günstig waren – schlechtes, regnerisches Wetter, schwieriges Hantieren mit dem flüssigen Sauerstoff (der eine Temperatur von –183° hat) –, gelang es dem Team, in Anwesenheit zahlreicher Journalisten und Fotografen, den Ofen zum Laufen zu bringen. „Der dünne leuchtende Feuerstrahl“, schreibt Nebel, „schoß fauchend heraus. Trotz der kleinen Brennkammer waren die Rauchwolken und der Lärm so eindrucksvoll, daß die Fotografen das Wetter vergaßen und gute Bilder für ihre Zeitungen machten.“

Die Chemisch-Technische Reichsanstalt hielt ihr Versprechen und erstellte ein Gutachten, in dem (amtlich) bestätigt wird, dass „während der Dauer von 50,8 Sekunden eine nahezu konstante Rückstoßkraft von 7 Kilogramm ausgeübt worden sei, die dann infolge veränderlicher Zufuhr von Sauerstoff etwas absank und während weiterer 45,5 Sekunden bis zu 6 Kilogramm betrug“.

Der nächste Schritt war folgerichtig der Bau einer kompletten Rakete. So entstand die kleine Mirak – ein Kunstwort gebildet aus Minimumrakete – mit einem Schub von 3,5 Kilogramm. Um das Gerät zu testen, reiste das Team nach Sachsen auf den Bauernhof von Klaus Riedels Großmutter. „Auf einem Acker in der Nähe des Bauernhofs“, berichtet Nebel, „montierten wir die Mirak auf ein Prüfgestell … Dieses Gestell hielt die kleine Rakete aufrecht und so fest, daß der Schub, den die Mirak leistete, gemessen werden konnte.“

Angetrieben wurde das Gerät, dessen Hauptteil ein Rohr von nur 4 cm Dicke und einer Länge von 30 cm war, genau wie Oberths Raketenmotor mit flüssigem Sauerstoff und Benzin. Zur Stabilisierung diente ein Richtstab – ähnlich wie der Holzstab einer Feuerwerksrakete – von 120 cm Länge und einem Durchmesser von etwa 12 mm. Er diente gleichzeitig als Tankbehälter für das Benzin. Zur Zündung wurde eine Kohlensäurepatrone verwendet, wie man sie zur Herstellung von Mineralwasser benutzt.

Solange die Mirak im Startgestell gezündet wurde, um ihren Schub zu messen, funktionierte sie einwandfrei. Am 7. September 1930 sollte sie erstmals frei fliegen, doch explodierte sie „unmittelbar nach dem Zünden“, so Nebel. Im Übrigen hätten ihm die Versuche mit der Mirak gezeigt, dass „wir einen ‚Flugplatz‘ mit eigenen Werkstätten und Wohnungen haben mußten“.